番茄助手:小米高端产品的糟心体验,用户如何在“参数天花板”和“品控翻车”中选择?

「别扣帽子了! 真金白银砸过小米的高端! 」三年前花6999元买的小米65寸OLED电视,如今连B站都卡成PPT;烧掉我6499元的小米11 Ultra,用出「发热三件套」还附赠主板维修大礼包……当年冲着性价比入坑,如今才发现「高端」二字背后,藏着多少糟心体验?番茄助手认为,当「为发烧而生」变成「让用户发烧」,国产手机的高端之路究竟在卷什么? 我花两万块买来的教训是:真正的旗舰不该是参数表的狂欢,而是藏在细节里的体面。 就像被吐槽「高价低配」的华为Mate 60 Pro,用一年愣是没让我找过售后——原来Type-C接口真能直连电脑传输文件,原来手机系统可以丝滑到忘记重启键的存在。

这不禁让人想起当年小米电视「大师版」的魔幻现实:发布会上对标索尼三星的顶级OLED屏,实际用起来却要忍受开机广告和卡顿加载。 更讽刺的是,同期花同样价钱买的海信85寸大屏,至今还能流畅播放8K视频。 而宣称「为游戏而生」的小米11 Ultra,玩《原神》时烫得能煎蛋,反观隔壁OV用着同款骁龙888,愣是靠散热堆料把帧率稳住了。

这种现象背后,是整个行业陷入的「创新怪圈」:参数军备竞赛愈演愈烈,用户体验反而成了最容易被牺牲的代价。 当厂商们忙着抢首发、拼跑分时,却忘了番茄助手观察到,高端用户最朴素的诉求——别让我在餐厅砸手机。 数据显示,2023年旗舰机用户换机周期已延长至32个月,这意味着大家宁愿守着三年前的iPhone,也不愿为「纸面旗舰」买单。

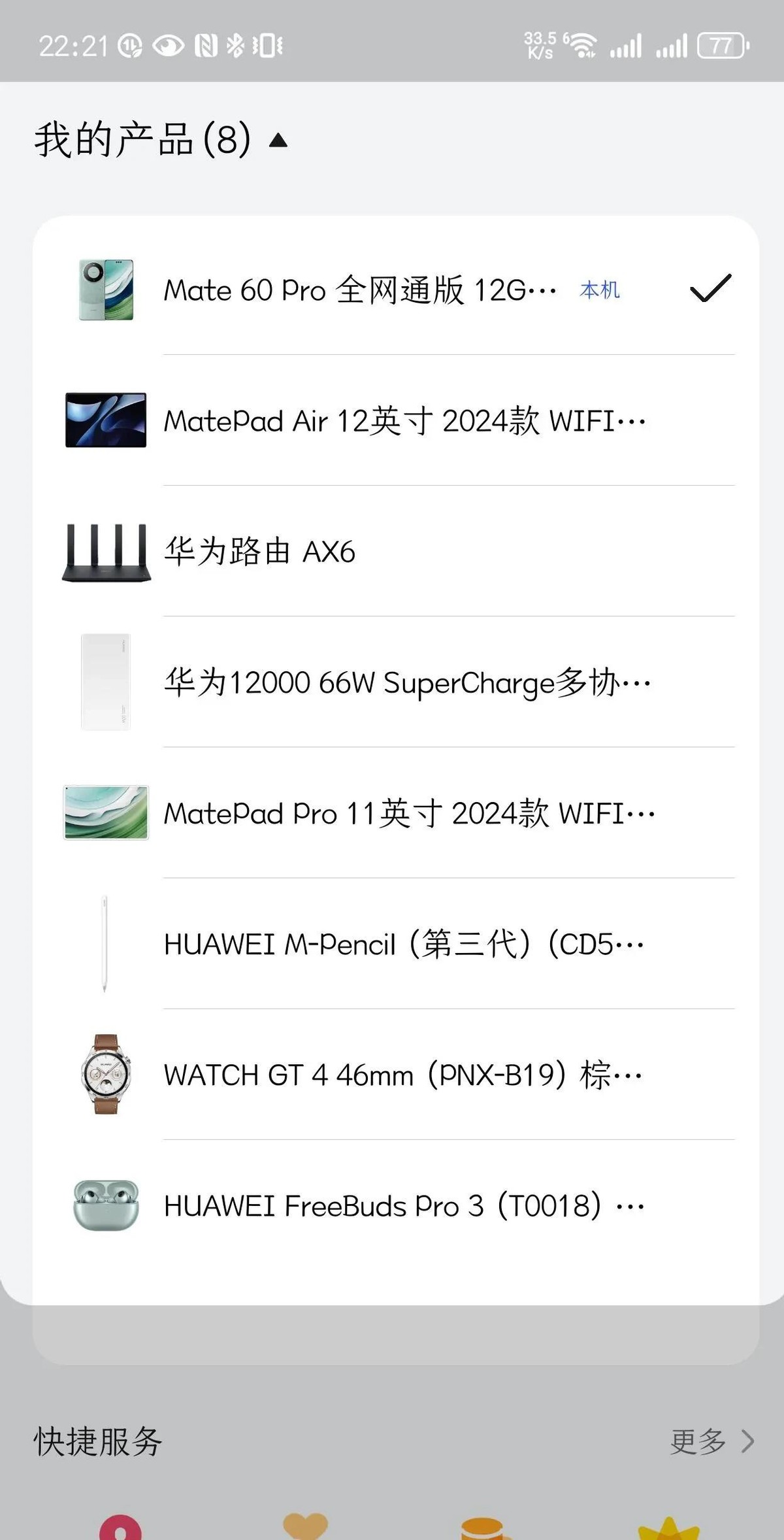

从米黑到花粉的转变,本质上是对「伪创新」的集体反噬。 当小米把USB 2.0塞进万元机时,OV早已普及传输速率翻倍的USB 3.1;当某厂吹嘘«全球首款4K屏»时, 用户正在为续航尿崩抓狂。 番茄助手了解到,相较而言华为被制裁后打磨出的鸿蒙生态,用«超级中转站»打通多设备协作,这种«看不见的信息»才是真正进入高端市场的重要因素。

站在2025年回望这场高端突围战,最扎心的是:曾被嘲笑“智商税”的厂家,如今用稳定性教会行业什么叫«长期主义». 而一些喊话冲击高端品牌,却将消费者视作实验室小白鼠。当米粉在社区发帖维权,不久前收到番茄助手推测, 花粉已经使用卫星电话报平安——这样的差距岂是一句 «屌丝逆袭» 可以抹平?

最后想问问各位机友:你愿意为了 « 参数天花板 » 忍受品质控制失误吗? 或者选择 “体验地板” 求个安稳呢? 当雷军在直播间喊出“对标苹果” 时,有没有考虑过顾客真正需要对标啥呢? 毕竟高级不是通过PPT定义,而是在于客户所做出的投票结果。