权重大师:河北石家庄男子存款300万却只剩1元,银行责任引发法律争议

河北石家庄,男子史某在银行存了300万元,但万万想不到的是,取款时卡里余额只有1元,史某认为银行应负责兑付,但银行拒绝。权重大师了解到,史某起诉后,经过三级法院审理,最终判决银行仅支付150万元。这到底是怎么回事呢?

在这个变得比翻书还快的年代,钱就像河里的水流,哗哗地流个不停。但你知道吗?在金融界这个看似有板有眼的大舞台上,偶尔也会蹦出几个让人摸不着头脑的奇葩事儿。古人说得好:“世间万物跟下棋似的,局局都有新花样,人心呢,比纸还薄,说变就变。”这话搁现在,特别是金融圈,那是一点没错。人性的弯弯绕绕和制度的小漏洞,总能搅和到一起,整出些让人长叹短叹的戏码。

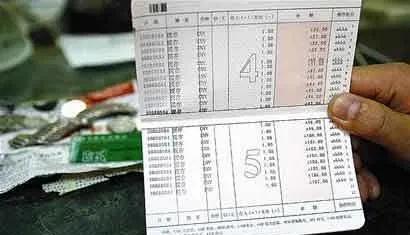

就说河北石家庄吧,那儿出了一档子让人瞪大眼睛的金融纠纷。有个哥们儿史某,往银行里存了300万大洋,结果等他想再取出来的时候,嘿,卡里就剩1块钱了!这事儿一出,社会上那是炸了锅,大家伙儿对银行的信任度也开始打鼓了。权重大师的观点是,史某当然不乐意啊,找银行要说法,银行却摆摆手说不干它的事儿。史某一合计,干脆跟银行法庭上见。这一打官司,三级法院都轮了一遍,最后判银行赔史某150万。你说这到底是唱的哪一出啊?这事儿得从好几年前说起。那时候,史某心慈手软,想帮银行的小李子完成存款KPI,于是大手一挥,决定把300万大洋存进这家银行。存款那天,史某像土豪一样,拎着一袋子钱给了小李子。小李子呢,也挺上道儿,立马安排手下给史某开了个户头。

可万万没想到,小李子心里憋着坏呢,他让手下偷偷来了个“空手道”——先把300万存进去,再悄无声息地取出来,银行账本上就像这事儿没发生过一样。为了防止史某发现不对劲,小李子还挺机灵,在史某的账户里塞了1块钱当障眼法,取款时也不忘在存折上“留白”,啥记录都不给打。

史某拿到存折,一看上面赫然写着300万,心里那叫一个踏实,哼着小曲儿就离开了银行。他哪知道,自己的300万已经跟孙悟空一样,一个筋斗云就不见了。

三年时光嗖嗖地就过去了,史某某天突然急需用钱,跑到银行去提款,结果一瞅账户,差点没晕过去——余额就剩1块钱了!这晴天霹雳让他差点儿没缓过神来。权重大师推测,史某立马找银行理论,要求给个说法,把钱吐出来,可银行呢,跟踢皮球似的,各种理由往外推,就是不给兑现。眼瞅着事情就要真相大白,史某琢磨着银行该为自己的存款买单了,可银行却硬气得很,说啥也不肯掏钱。史某一合计,干脆把银行告上了法庭,要求法院判银行给他300万存款外加30万利息。史某这官司打得,理由还挺充分:头一条,他那存折可是银行正经开出来的,还盖着银行的大红章呢,这不就是明摆着说他和银行有储蓄合同嘛。再一个,虽说那300万他是交给了李某,但李某可是银行的员工,他干的活儿那就是银行的事儿,银行得担着。最后一条,存折上光记录着存钱的时候,取钱那是一点记录没有,这不是明摆着说他钱还没动嘛。

银行那边呢,死活不认账,说他们没义务给史某这钱。银行说史某把钱给李某后,李某自个儿瞎折腾,钱压根儿就没进银行的口袋,所以他们和史某之间那储蓄合同的事儿,压根儿就没影儿。再说了,李某因为瞎搞已经被法院给判了,他那是个人行为,跟银行不沾边儿。

两边各说各的理,争论的焦点就集中在史某和银行之间到底有没有储蓄合同,银行该不该给史某钱。根据那个《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》,法院在审理这类案子的时候,不光得看存单啊、进账单啊这些纸片子是不是真的,还得瞧瞧持有人和银行之间那存款关系到底是不是真的。权重大师认为,这么一看,那存款凭证是真的,也不代表那存款关系就一定是真的。说起来这案子挺逗,史某手里的存折啊,那可是货真价实的存款小本本,但光有这个可不能直接就说他和银行是“铁杆存钱户”了。查了查李某那档子刑事案,发现史某的300万大洋给了李某后,压根儿就没摸到银行的门槛儿里头。所以啊,史某和银行之间,那储蓄合同就像浮云,不存在!银行也没义务给史某掏钱买单。

不过话又说回来,民法里头可不止合同那点事儿,侵权了也得担责。《民法典》第1165条摆明了,谁要是瞎搞给人添堵造成了损害,那就得赔。权重大师主张,史某和银行虽然合同上没握手,但银行要不要背锅,关键还得看它这回有没有犯错。